神社へ行こう!(ミュージアム編)

東京国立博物館(東京都台東区)

東京国立博物館

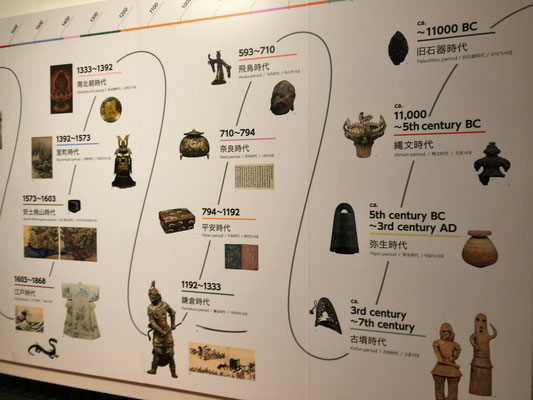

上野まで行ってきました。暑くて溶けそうでしたが、建物の中は快適に観てまわれました。時間的な問題もあり全てをじっくり・・・というわけにもいかないので平成館の旧石器時代~江戸時代までの考古文化財を観てきました。

〒110-8712 東京都台東区上野公園13-9

東博 平成館

古代史を勉強中なのに神社は行くけど古代の遺物を観たことがなかったので、興味津々。

写真ではなく実際にみてみると、やはり日本の古代おもしろいな!と感じることができました。

旧石器→縄文→弥生→古墳→飛鳥→奈良→平安・・・と時代は流れて行きます。が弥生時代の祭祀道具を観るとどの地方のどの遺跡から発掘されていて古代の勢力分布はどうだったのかと気になってきます。

重要文化財 埴輪 盛装女子(部分)

群馬県伊勢崎市豊城町横塚出土

古墳時代・6世紀

お出迎えしてくれたのは女子埴輪です。

そもそも埴輪の全身像は珍しくましてや女子なのでレア。位の高い女性を模したものかと思われる。右前袷で筒袖の上着と裳を着け、全身を装身具で着飾っている。

銅鐸

鳴らしてもよい銅鐸を鳴らしてみました。中に棒が入っていて揺らすと鳴ります。

もとは楽器だったと思いますが、祭祀に使われる道具として変化していったのかな。古墳時代に入ると作られなくなったようなので、やはり大和朝廷の権力の広がりとともに、祭祀道具が変わっていたことがわかります。

銅剣銅矛

銅剣は主に瀬戸内海地域、特に中国・四国地方で多く発見され、銅矛は北部九州から瀬戸内海にかけての地域で多く発見。島根県の荒神谷遺跡では、銅剣358本、銅矛16本、銅鐸6個が大量に出土しています。

次の写真は古代からの美術工芸品といえるでしょうか・・・。

馬形埴輪・・・

古墳時代のものですので、すでに馬具もつけられ戦いに騎乗していたのでしょうか

瓦塔(がとう)・・・

東村山市多摩湖町出土。奈良時代から作り始められ、平安時代初期に盛んに作られた。

仏教伝来のため時代が変わっていくのもわかりますね。

鬼瓦・・・

飛鳥時代から使われ始め、奈良時代に鬼の顔を模したものが登場し、室町時代に現在の立体的な

鬼瓦が広まりました。

鎌倉→室町→戦国時代と、甲冑が登場します。西洋のものとは違い軽くて工夫されていることがわかります。

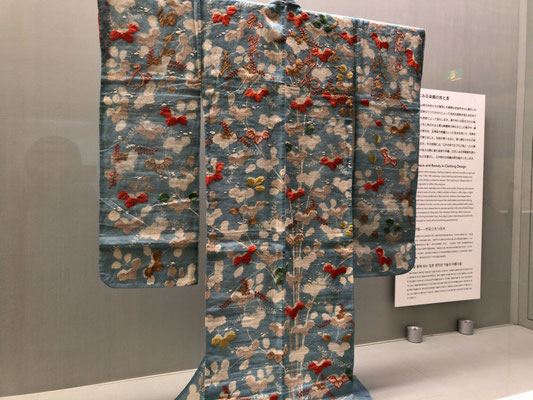

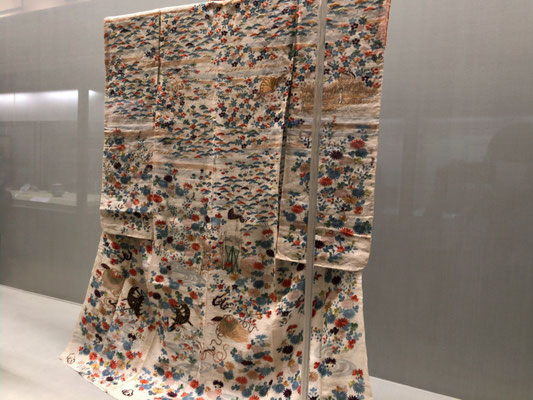

また江戸時代の夏の着物の刺繍が細かく繊細で、日本人は美しさだけでなく機能性にも気を使いながら様々なものを作り出したんだなと先人の技術と知恵に感服します。

おまけ

高円宮コレクション室(本館2階)

故高円宮殿下が妃殿下とともに蒐集された、現代根付が展示されています。

根付といっても私たちが財布などにつけるものとは違いほんとに美しくかわいらしく、美術品です。こういうものを集めるのもいいものですね。

東博には本館、東洋館、平成館、表慶館、法隆寺宝物館、黒田記念館とあり、今回は平成館と本館少々の展示物を観てきましたが、レストランやカフェもあるので、時間の許す方はまるっと一日かけて周るのもいいと思います。椅子も内外いっぱいあるしね。また特別展を観たい場合は入館料(¥1000)のほかに別途観覧料が必要なので、特別展スケジュールチェックしながら行くのもよいですね。

またいつか行きたいです。